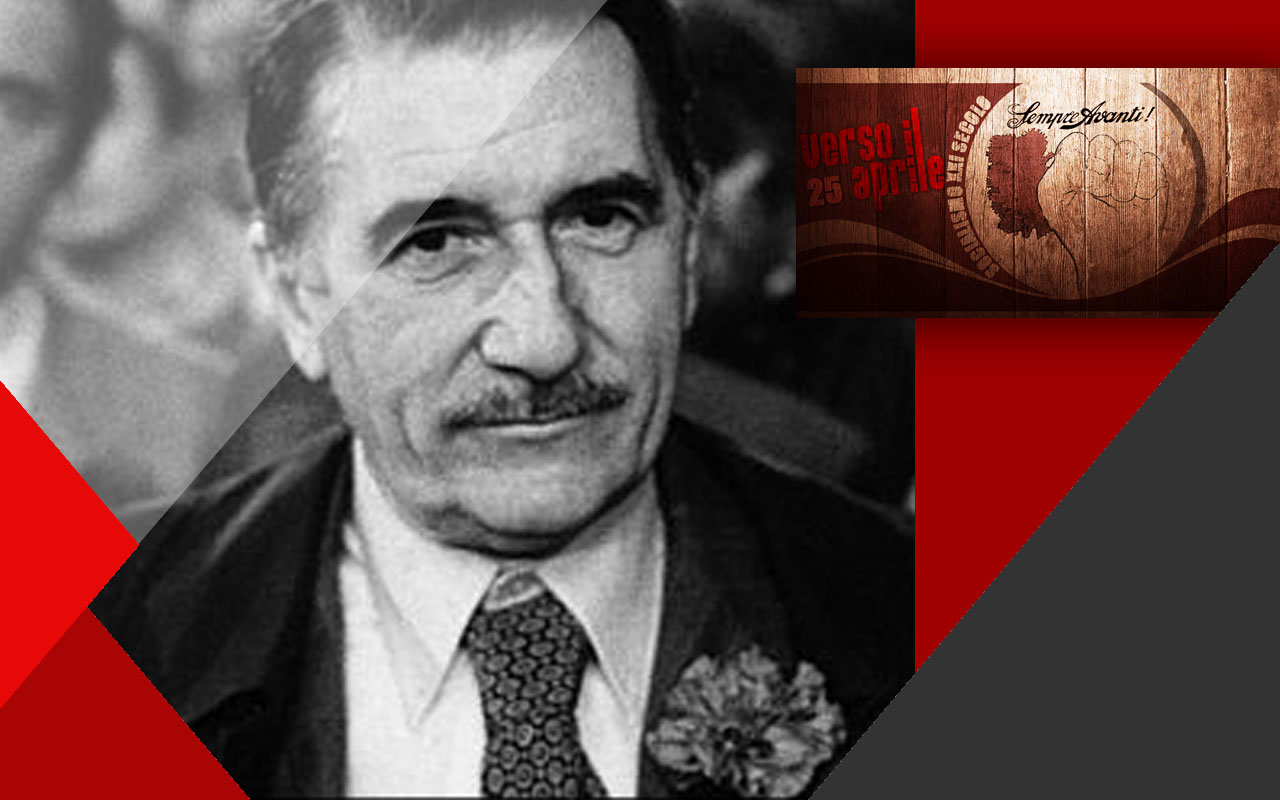

Aldo Aniasi muore a Milano il 27 agosto 2005, alla vigilia del 25 aprile 2003 lascia questa testimonianza all’inviato di La Repubblica.

di Luca Fazzo

Per farsi raccontare cosa fu davvero la Resistenza bisogna salire al primo piano di via De Amicis 17, cercare la strada tra i tavoli delle signore che giocano a canasta e a bridge, e farsi indicare la stanza di Aniasi. L’ex sindaco è nel suo ufficio. Se gli parli di quelli che oggi il 25 Aprile lo vorrebbero cancellare socchiude gli occhi, fruga nei ricordi. E torna con la testa sulle montagne dell´Ossola, un’estate di quasi sessant’anni fa. E dalle labbra gli esce un nome: «Finestra». «Il capitano Finestra». È un nome che arriva dritto dai rastrellamenti nazisti e repubblichini che colpivano le montagne dove Aniasi e i suoi compagni della seconda divisione Garibaldi si erano arrampicati dopo l’8 settembre. «A guidare la milizia nei rastrellamenti era lui, il capitano Finestra. Per chi finiva nelle sue grinfie c’erano il plotone d´esecuzione o il campo di sterminio. E sa dov’è oggi Finestra? Ha fatto per anni il sindaco di Latina. È stato per due legislature senatore della Repubblica Italiana. Stava (ndr) in Alleanza nazionale, sdoganato, legittimato».

IL PERSONAGGIO

“Dopo l´8 settembre era un assassino della milizia fascista, poi è stato sindaco e senatore”

Aniasi: il mio no alla pacificazione si chiama capitano Finestra

“La destra in realtà vuole una storia dove i torti e le ragioni diventino uguali”

In montagna, Aniasi si chiamava Iso. Il comandante Iso. «E magari qualcuno oggi pensa che questa dei nomi di battaglia fosse un vezzo, come una specie di nome d’arte. Invece era questione semplicemente di salvare la vita ai propri famigliari giù in pianura, evitare le vendette trasversali che sarebbero scattate, inevitabili, se qualcuno di noi, catturato e sotto tortura, avesse fatto l’elenco, “in montagna con me c’è Tizio, c’è Caio”. Di molti dei miei uomini, io il cognome l’ho conosciuto solo a guerra finita. Per me scelsi Iso Danali, che era l’anagramma del mio nome e cognome. Poi Danali si perse per strada, e rimase solo Iso». I primi passi nella Resistenza li aveva fatti a Codogno, dov’era sfollato: «Aiutavamo i nostri soldati a sparire, a liberarsi dalle divise, a passare il Po senza essere beccati dai tedeschi».

Poi la montagna, la grande offensiva partigiana dell´estate del 1944, quando – dopo lo sbarco in Normandia e la liberazione di Roma – la vittoria sembra alle porte, e nascono le quattordici repubbliche partigiane, pezzi d’Italia già liberati «dove governavamo come se fossero dovute durare per sempre». Invece arriva l’autunno, la controffensiva di Kesselring, il proclama del generale americano Alexander che invita i partigiani a disarmare e a tornare a casa. «Ci ritrovammo da soli, a millecinquecento metri d’altezza. Molti erano saliti in montagna con i calzoni corti, con scarpe scalcagnate. Non pensavo che ce l’avremmo fatta. Leggevamo La Stampa che ci mandava messaggi tremendi, “finirete braccati di balza in balza con le barbe bianche“. Ma ero il comandante, e ai miei uomini dovevo dire l’esatto contrario. Che avremmo vinto, e vinto in fretta».

Sarebbe difficile pretendere dal comandante Iso comprensione verso le complessità dell’oggi, aperture verso chi insieme ai libri di storia vuole riscrivere anche il calendario delle feste nazionali. «Questi tentativi ci sono sempre stati. Ma oggi io ci vedo qualcosa di più organizzato, una manovra i cui tasselli sono stati preparati accuratamente. I Baget Bozzo, i Biondi, i La Russa… Quando sento il nostro presidente del consiglio (Berlusconi ndr) dire che abbiamo una Costituzione di stampo sovietico mi viene in mente un solo pensiero: quest’uomo non sa di cosa sta parlando. E poi me ne viene un altro: è valsa la pena di combattere quella guerra per arrivare all’oggi, per conquistare una libertà che garantisse ai tanti capitani Finestra, ai loro figliocci e nipotini, di insultare i morti?». E cosa si risponde? «Mi rispondo che ne è valsa la pena. Nonostante tutto. Ne è valsa la pena anche se oggi vengono a parlare di pacificazione avendo in mente e progettando una cosa ben diversa. Che è la parificazione: scrivere una storia dove i torti e le ragioni erano uguali, da una parte e dall’altra. Dove chi combatteva per liberare il paese finisce sullo stesso piano degli alleati dei nazisti».

Quando Aniasi pensa ai morti, gli viene istintivo snocciolare le cifre del macello: i tot deportati, i tot mai tornati, i tot caduti in battaglia. Però poi esce vivida una immagine, una sola. Fondotoce, nell’Ossola, il 20 giugno 1944. Quarantatré partigiani della divisione Garibaldi rastrellati da repubblichini e nazisti vengono caricati su un camion, portati su uno spiazzo, fucilati a gruppi di tre. Quarantatré fucilati, ma solo quarantadue morti. Uno viene colpito di striscio gettato nella fossa comune, sul volto ha il cervello di un compagno. Dopo cinque ore, quando scende la notte, si muove, chiede aiuto, si mette in salvo. «Oggi vive in Thailandia, ogni anno quando c’è la celebrazione del massacro ci manda una cartolina. Si chiama Carlo Suzzi, ma per noi ha un altro nome: “Quarantatrè”».

La Resistenza la fecero dei ragazzini. «Il giorno della Liberazione io, che ero il comandante della mia divisione, avevo appena venticinque anni. Il mio commissario politico aveva trentott’anni, e mi sembrava un vecchio». Oggi quei ragazzi sono vecchi davvero, e ogni anno ai raduni c’è qualcuno che manca all’appello, «il nostro giornale – sorride Aniasi – a volte sembra una raccolta di necrologi». Oggi dicono che quella storia va riscritta anche per colpa di chi della Resistenza ha fatto l’oleografia, di chi l´ha gonfiata di retorica monocroma. «Certo, c’è stata anche una agiografia della Resistenza, come era stato per il Risorgimento. Ma questo era inevitabile, credo. A volte è stata raccontata come un mito, certo. Ma io penso che un paese per crescere ha bisogno di conoscere la sua storia, per alcuni aspetti anche di mitizzarla. E poi, insomma, poche chiacchiere: il 25 Aprile è stato lo spartiacque tra la dittatura e la libertà, c’è poco da fare».

E’ un progetto che nasce con l’intento “ambizioso” di far conoscere la storia del socialismo italiano (non solo) dei suoi protagonisti noti e meno noti alle nuove generazioni. Facciamo comunicazione politica e storica, ci piace molto il web e sappiamo come fare emergere un fatto, una storia, nel grande mare della rete.